DMRF BLOG

Guglielmo Marconi. Il primo Radioamatore...

La radio e la comunicazione via radio è nata dall'inventore: Guglielmo Marconi.

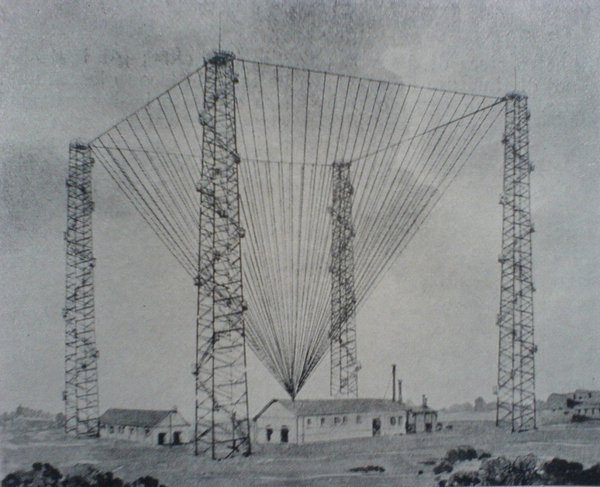

La radio e la comunicazione via radio è nata dall'inventore: Guglielmo Marconi. Marconi effettua la prima trasmissione senza fili sul mare da Ballycastle (Irlanda del Nord) all'isola di Rathlin nel 1898. Stabilisce un ponte radio tra la residenza estiva della regina Vittoria e lo yacht reale sul quale c'era il principe di Galles. Nel dicembre dello stesso anno, da un battello attrezzato con radio parte una richiesta di soccorso: è il primo caso di richiesta di salvataggio. Il 29 maggio i segnali attraversano il canale della Manica superando la distanza di 51 chilometri.(fonte: wikipedia)

Ci sono stati tre grandiosi momenti nella mia vita di inventore. Il primo, quando i segnali radio da me inviati fecero suonare un campanello dall'altro lato della stanza in cui stavo svolgendo i miei esperimenti; il secondo, quando i segnali trasmessi dalla mia stazione di Poldhu, in Cornovaglia, furono captati dal ricevitore che ascoltavo a S. Giovanni di Terranova, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico a una distanza di circa 3000 km; il terzo è ora, ogni qualvolta posso serenamente immaginare le possibilità future e sentire che l'attività e gli sforzi di tutta la mia vita hanno fornito basi solide su cui si potrà continuare a costruire.

Dall'invenzione della radio ad opera di Marconi le onde radio hanno trovato molteplici applicazioni: diffusione radiofonica e televisiva, telefonia cellulare. Nonchè applicazioni in diversi campi: ordine pubblico ed interventi di soccorso, radar militari e civili, radio a bordo di navi ed aerei, localizzazione gps, meteorologia, trasmissione dati, wfi e molto altro). I radioamatori ancora portano avanti, dalle origini della radio ad oggi, il progetto iniziale dello sperimentatore ed inventore italiano che ha messo in comunicazione tutto il mondo.

PC... Questo sconosciuto.

Nel 1957 l'Olivetti, impegnata su impulso di Adriano Olivetti (spronato da Enrico Fermi) nello sviluppo di calcolatori elettronici

Non è assurdo pensare che molti non sanno cosa sia l'acronimo PC, anche se la maggior parte sa di cosa si tratta. Stiamo parlando del Personal Computer nati verso la fine degli anni '80 di varie misure e generi, anticipati dal Computer o cervellone elettronico, molto grandi dei veri e propri monumenti... Quindi il Personal stava ad indicare un PC più piccolo cioè personale. Certo in questa sede non vogliamo ripercorrere la storia del PC, ma è doveroso per noi qualche cenno storico, visto come oggi la trasmissione voce e dati lavora a stretto contatto con questa tecnologia. Insomma negli anni si sono sviluppati molti software, ovvero quei programmi digitali che girano sul PC permettendo il suo funzionamento e l'utilizzazione per vari scopi, anche lo sviluppo di applicativi su cui DMRF più si concentra, orientati nel nostro caso ad interfacce, script e software per la comunicazione digitale.

Riportiamo qualche cenno storico ripreso da Wikipedia a dimostrazione che anche in questo campo fù l'ingegno italiano a fare la differenza... Nel 1957 l'Olivetti, impegnata su impulso di Adriano Olivetti (spronato da Enrico Fermi) nello sviluppo di calcolatori elettronici, grazie al contributo dell'ingegnere italo-cinese Mario Tchou (morto nel 1961, l'anno dopo di Olivetti), lancia l'Elea 9003 (il nome evoca i filosofi eleatici), calcolatore presentato alla fiera di Milano davanti al presidente Giovanni Gronchi. Tale computer, il primo al mondo completamente transistorizzato, fu il primo passo importante...

Nell'ottobre 1965 venne presentato all'esposizione di prodotti per ufficio BEMA di New York l'Olivetti Programma 101 (P101), un elaboratore programmabile considerato il primo computer desktop o personal computer della storia. La P101, ideata da un team guidato dall'ingegnere italiano Pier Giorgio Perotto, era una macchina da calcolo per uso personale programmabile, dotata di una memoria interna e un semplice linguaggio di programmazione.

Trasmettere via etere... lesson for dummies.

I ponti radio si suddividono sia in analogico che digitale che permettono il traffico voce e dati

La trasmissione via etere: attraverso la quale il segnale viene irradiato con onde irradiate non si serve di supporti fisici per condurre a destinazione i segnali radio.

Per una rete di comunicazione occorrono i ponti radio che costituiscono dei sistemi di trasmissione che ripetono il segnale in entrata ed in uscita a seconda della natura della trasmissione il loro funzionamento non si discosta molto dal principio originale. Generlamente operano nei vari modi: con propagazione per onda diretta; sono collegamenti in visibilità ottica (Line Of Sight), oppure con collegamento punto - punto, per cui si possono impiegare antenne direttive con elevato guadagno che limitano le interferenze tra ponti radio situati in luoghi diversi, in questi casi la potenza di trasmissione è a valori che normalmente non superano qualche decina di Watt.

I ponti radio si suddividono sia in analogico che digitale che permettono il traffico voce e dati (Voce: da chiunque abilitato secondo le normative italiane ed internazionali), DMR è un esempio di ponte radio digitale (DMR, Digital Mobile Radio, è uno standard radio digitale specificato per gli utenti di radio mobili aziendali sviluppato dall'ETSI, European Telecommunications Standards Institute, e ratificato per la prima volta nel 2005.)

Ponte IR0UIE

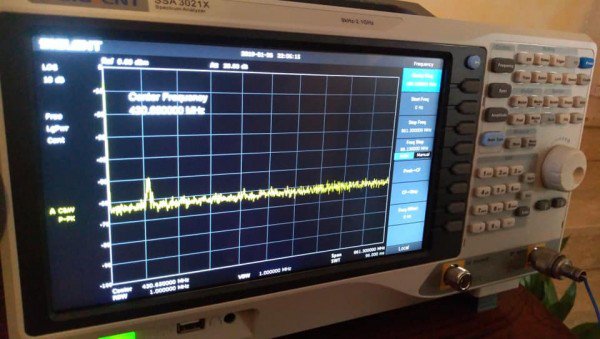

Ponte IR0UIE - frequenza 430.650 shift + 5000

Ponte IR0UIE connesso al server (RED.NET) .

Ponte IR0UIE - frequenza 430.650 shift + 5000

Mentre per i toni ctcss sono:

Local 77.0

TG 222 88.5

TG 3 114.8

APRS (Automatic Packet Reporting System)

APRS sistema di radiolocalizzazione di ausilio alla protezione civile.

Il sistema APRS nasce come progetto sperimentale di ausilio alla protezione civile in caso di catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.), in accordo con gli obblighi/doveri del radioamatore di rendersi disponibile insieme al suo equipaggiamento radio in caso di insufficienza delle normali comunicazioni civili. Utilizza un protocollo di tipo "uno a molti" (protocollo AX.25) in modulazione AFSK 1200 Bd, ma in modalità non connessa e quindi senza la certezza che il destinatario riceva ciò che è stato trasmesso, ma proprio per questo motivo si ha la diffusione su vasta scala del segnale. La copertura della rete stessa dipende dal numero di stazioni presenti in quel dato momento, le quali, ricevuti i segnali da postazioni limitrofe, li ripetono a loro volta automaticamente verso stazioni più lontane, fino a raggiungere, talvolta, distanze di centinaia di chilometri. Inoltre, se in zona si trova una stazione GATE di accesso ad internet i segnali giungeranno anche in rete e saranno visibili da tutto il mondo. Le stazioni mobili, se munite di ricevitore GPS collegato alla radio, possono essere localizzate durante la loro marcia, con possibilità di visualizzarne il percorso sulla mappa.

Su un sistema APRS con modalità grafica (quindi con l'uso di un PC), l'utilizzo del suffisso SSID è utile per instradare correttamente i messaggi inviati (IK1ABC-3 e IK1ABC-9 non sono la stessa stazione. IK1ABC-3 è la stazione meteo mentre IK1ABC-9 è la stazione mobile).

Il protocollo che definisce il sistema APRS prevede anche la possibilità da parte delle stazioni di trasmettere dei pacchetti di emergenza. Tali pacchetti servono per segnalare una difficoltà o una situazione di pericolo da parte di una determinata stazione (fissa o mobile) che potrebbe necessitare di aiuto o soccorso. Esistono programmi atti a monitorare le frequenze destinate al servizio APRS

Isofrequenza

Il termine isofrequenza intende letteralmente sulla stessa frequenza.

Nella tecnica della radiodiffusione, con il termine isofrequenza si intende letteralmente sulla stessa frequenza. In pratica, con questa tecnica, una determinata emittente, sia essa analogica che digitale irradia lo stesso segnale da più postazioni, in maniera contemporanea e sulla stessa frequenza.

Ciò permette di ricevere il segnale in qualunque luogo della zona di copertura senza che si rendano necessarie variazioni alla sintonia del ricevitore.

Per la realizzazione di trasmissioni in isofrequenza è necessario che i trasmettitori abbiano la stessa identica frequenza oltre che ad un ritardo massimo consentito della modulazione nelle zone di overlapping, ovvero dove due trasmettitori sovrappongono le coperture radioelettriche.

Sebbene venga adottata anche per trasmissioni radiofoniche analogiche in FM (come ad esempio nel caso delle emittenti italiane Rai Isoradio e RTL 102.5), questa tecnica si adatta particolarmente alle trasmissioni digitali. Lo standard per la televisione digitale terrestre DVB-T permette di sfruttare questa possibilità , dove prende il nome di Single Frequency Network (SFN). Non è possibile, invece, adottare l'isofrequenza per le trasmissioni TV analogiche terrestri.

Installazione ponte DMR IR0-IU0BVP

Il giorno 19 Luglio 2020 è stato riposizionato il ponte DMR IR0-IU0BVP su M.Trevi.

Il giorno 19 Luglio 2020 è stato riposizionato il ponte DMR IR0-IU0BVP su M.Trevi.

Dopo una lunga attività di ripristino degli apparati il test d'avvio ci ha lasciato senza parole per la veloce e precisa risposta di tutto il sistema. Sono seguiti altri test di routine,

ma l'efficenza è addirittura migliorata rispetto all'attività svolta in laboratorio.

Ed in fine.... abbiamo brindato all'evento con un buon prosecco tra amici ...

DMRFriends

Bande Radioamatoriali

Le bande radioamatoriali sono le bande radio assegnate per l'attività di radioamatore.

Le bande radioamatoriali sono le bande radio assegnate per l'attività di radioamatore. Quelle comunemente utilizzate sono comprese tra le HF e le UHF.

LF (Low Frequency): 2200 metri (135,7 - 137,8 kHz). La banda dei 2200 metri è utilizzata per le sperimentazioni sulla propagazione. Su di essa si può trasmettere con la potenza massima di 1 watt EIRP.

HF (High Frequency): Nella sezione delle HF, al servizio radioamatoriale sono allocate otto bande. Nella regione IARU 1, comprendente l'Europa, l'Africa e l'Asia settentrionale.

Nella sezione delle HF, al servizio radioamatoriale sono allocate otto bande. Nella regione IARU 1, comprendente l'Europa, l'Africa e l'Asia settentrionale, sono assegnate le seguenti frequenze:

80 metri (3500 - 3800 kHz),60 metri (5351,5 - 5366,5 kHz), 40 metri (7000 - 7200 kHz), 30 metri (10 100 - 10 150 kHz), 20 metri (14 000 - 14 350 kHz), 17 metri (18 068 - 18 168 kHz), 15 metri (21 000 - 21 450 kHz), 12 metri (24 890 - 24 990 kHz), 10 metri (28 000 - 29 700 kHz).Le HF sono le più utilizzate dai radioamatori per i collegamenti a lunga distanza, cosa resa possibile dal fatto che gli strati della ionosfera sono ricchi di atomi ionizzati e sono perciò in grado di assorbire, rifrangere o riflettere le onde elettromagnetiche..

UHF (Ultra High Frequency)

70 centimetri (430 - 434 e 435 - 438 MHz), 23/24 centimetri (1240 - 1298 MHz), 12/13 centimetri (2300 - 2450 MHz)

La banda del 70 cm è molto usata per i collegamenti locali, sia in fonia FM che per la trasmissione dati (packet). Sono inoltre presenti ripetitori per incrementare la distanza massima raggiungibile. Per il resto la propagazione è simile alla banda dei due metri.

La banda dei 23 cm ha una allocazione piuttosto estesa, che permette la sperimentazione di modi di trasmissione a larga banda come la ATV (televisione amatoriale).

La banda dei 13 cm, non molto usata, condivide le stesse frequenze dei collegamenti Wi-Fi.

(Fonte: wikipedia.org)

Digital Mobile Radio Friends

Diffondere la cultura nelle comunicazioni e tecnologie........

Diffondere la cultura nelle comunicazioni e tecnologie, riunire a scopi scientifici e culturali, allargare gli orizzonti didattici di appassionati e professionisti, trasmettere la passione per la cultura tecnologica ed artistica come un bene per la persona e come valore sociale. Diffondere la cultura nelle comunicazioni e tecnologie, riunire a scopi scientifici e culturali, allargare gli orizzonti didattici di appassionati e professionisti, trasmettere la passione per la cultura tecnologica ed artistica come un bene per la persona e come valore sociale. Diffondere la cultura nelle comunicazioni e tecnologie, riunire a scopi scientifici e culturali, allargare gli orizzonti didattici di appassionati e professionisti, trasmettere la passione per la cultura tecnologica ed artistica come un bene per la persona e come valore sociale.